Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。

“分からない”を手放さない覚悟

昨年の冬、医療現場の実務経験がある日経ヘルスケア編集部のA氏から声をかけていただき、コーチ・エィが医療機関の方々と取り組んでいる「システミック・コーチングTM」について書籍を執筆することになりました。

本を書くのははじめての経験です。新しいことにチャレンジするのが好きな私は、「楽しそう!」と引き受けたものの、いざ出版に向けた打ち合わせが始まるとプレッシャーが押し寄せてきました。ただ、実際に書き始めてみると、そうした不安は吹っ飛び、「医療機関のリーダー達が、コーチングの実践を通して私に教えてくれた、医療現場で大事なことを多くの人に知って欲しい!」という思いが高まり、社内に蓄積された知見などを自分自身も改めて学びながら、一気に原稿を書き上げ、A氏に提出。

「あ~、スッキリ任務完了!」と思った私でしたが、出版に向けた仕事の本番はここからでした…

「分かりません!」

A氏から返ってきた原稿を見て、私は「うわっ。やり直し!?」とびっくりしました。

構成は大胆に入れ替えられ、大事だと思って力をいれた部分はバッサリ削除。原稿には、たくさんのメモがびっしりと書かれています。

「この部分、意味が分かるようで分かりません。もっと丁寧に説明してください」

「この言葉選びは、一般的ではありません。敢えてこの言葉を選ぶ理由は?」

「ここは重複感があります。半分にしてください」

「この項、何が大事か分かりにくいです。一番のキーメッセージは?」

「編集したら1万字不足しました。追加をお願いします。何を加えたいですか?」

A氏は、私のことを汲み取ろうとするのではなく、一般読者の視点から、率直に忖度ゼロでビシバシ問いかけてくるのです。

外部から問われることで、深く問い直す機会に

そんなA氏の姿勢に、出版のプロとしての矜持を感じました。同時に、A氏からの問いに答えていく過程で、無意識のうちに考え方が固定化していたことに気づきました。

そこで、自分たちの「当たり前」を一旦脇に置き、改めて社内で深く議論しました。

「この本を通して、何を届けたいのか?」

「どこが譲れないポイントなのか? それはなぜか?」

「自分たちの提供価値とは何なのか? 本当にそうなのか?」

「そもそも自分たちは何者なのか?」

それをもとに、またA氏と議論する。

「分からない」というスタンスに居続けてくれる外部の存在によって、逃げずに、徹底的に考えるプロセスを持ち続けられたことで、原稿はどんどん変化していきました。そして、自分たちの立ち位置、アイデンティティ、強みまでもが新たに引き出されていきました。

また、こうしたやりとりを通して、「いいものをつくりたい」という想いが同じ熱量で共有されていき、強固なプロ同士のチームワークが生まれました。そうした関係性のもとでは、意見が違っても、そこにはリスペクトがあります。だからこそ、違いは「摩擦」ではなく「スパーク」となり、仕事がただの「作業」から「共創」に変わるのだと実感しました。

この体験から思い出したことがあります。

「分からない」から始まった旅

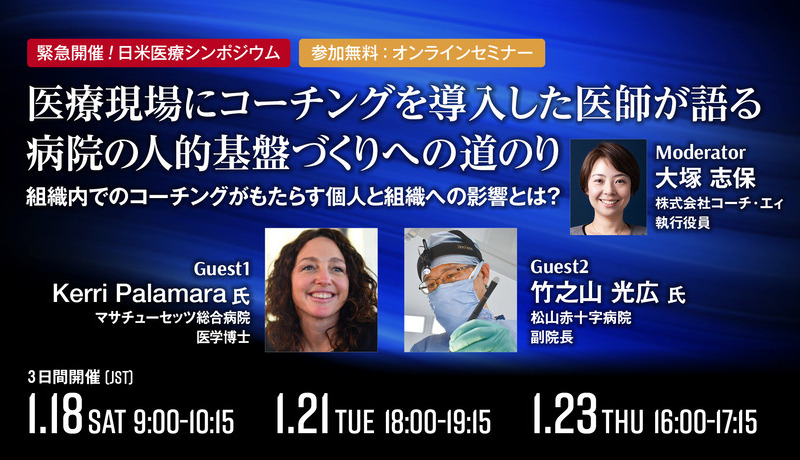

コーチ・エィに入社して3年ほど経った頃、「システミック・コーチングTM」を医療機関にも展開する活動に加わりました。「システミック・コーチングTM」とは、コーチングを通して組織のコミュニケーションや職員間の関係性が変わることで組織変革につながり、経営にプラスのインパクトをもたらすアプローチです。これは医療機関でも必ず役立つという直感がありました。

しかし、医療機関に「システミック・コーチングTM」をご紹介していく中で、「企業ではできるだろうけど、医療機関では難しいよ」と言われることが多々ありました。民間企業でキャリアを重ねてきた私は、それまで医療機関と仕事をしたことはありません。なので、そう言われても、何が難しいのか、なぜ難しいのか、全く分かりません。それが、お会いした数人の方の考えなのか、それとも業界の常識なのか…。

分からない、分からない、分からない…。

知りたい、知りたい、知りたい…。

そんな想いで、断られても、断られても、医療機関にコンタクトをとり、面談の機会を頂き、率直な疑問をぶつけ、相手の考えを聞き続けました。その中で、「難しいかもしれないけど、やってみようか」という方が出てきて、気づけば、2012年以降、60法人を超える医療機関とのプロジェクトをコーチ・エィは積み上げてきました。

「分からない」で居続ける覚悟

ただ、業界に特化して経験を重ねていくと、どこかで、医療機関の方々が言う「難しさ」を分かったつもりになって、その前提や慣習に私も飲み込まれ、「そうですよね。分かります」と言ってしまうことがあることに思い当たりました。

対話とは、「それぞれが培ってきた経験や価値観をもとに情報交換し、お互いの「違い」を顕在化させていきながら、「物事に対する新たな洞察」を一緒に創り出す」ことです。

対話の参加者として、私が相手に同一化してしまっては、「違い」は生じず、新たな洞察は生まれません。「外部」として私が貢献できることは、「違い」を顕在化させるべく、常に、「分からない」を手放さず、「本当にそうなのか?」という問いを持ち込み続けること。それはまさに、書籍編集部のA氏が「分からない」というスタンスで問いかけ続けてくれたことにつながります。

ここから次の10年、医療機関に外部のパートナーとして貢献していくために、「分からない」「本当にそうなのか?」というスタンスを持ち続けていきます。

この記事を周りの方へシェアしませんか?

※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。