Coach's VIEW は、コーチ・エィのエグゼクティブコーチによるビジネスコラムです。最新のコーチング情報やコーチングに関するリサーチ結果、海外文献や書籍等の紹介を通じて、組織開発やリーダー開発など、グローバルビジネスを加速するヒントを提供しています。

速かならんと欲すれば則ち達せず

「村方はうちの会社で5年後に何をしていたいの?」

約20年前、前職のIT企業に勤めていたときに、上司のFさんから1on1面談の最後に投げかけられた質問です。そして、この質問をきっかけに現在へと続く私のキャリアがひらかれました。

ただ、最初からこの質問が効果を発揮したわけではありませんでした。

「5年後に何をしていたいの?」

当時、この質問をされた私は文字通り“頭が真っ白”になりました。そこで、なんとか回答をひねり出すべく時間稼ぎをしようと聞き返しました。

「えっと、逆にFさんは5年後に何をしていたいと考えているのですか?」

すると「いやぁ、俺もまったくわかんないんだよ。あっはっは」とFさん。

「ちょっとぉ、自分も答えられない質問を私にしないでくださいよ」と拍子抜けした私も笑ってしまい、そのまま面談は終了しました。

それから半年後。

再び行われた1on1面談の最後に、Fさんから「村方はうちの会社で5年後に何をしていたいの?」と問われました。再び私の脳は完全にフリーズ…。そう言えば半年前にも同じ質問をされたなと思いながらしばし考えを巡らせてはみたものの、「すみません、まったく思い浮かびません…」としか言えませんでした。

質問に答えられなかった私に起きた変化

またしても5年後の自分の姿を全く想像できなかった私の内側には、「自分は5年後に、何をしていたいのか? どうなっていたいのか?」という問いが強く残りました。

そして、通勤の道すがら、お風呂に使っているときなどにこの問いがふと脳裏をよぎるようになり、次第に、

「実際、自分の5年先にあたる先輩は、今どのような働きぶりなのか?」

「他の人たちは、5年先の未来像についてどう考えているのか?」

と興味が湧き、先輩や同期を誘って飲みに行っては色々と話を聞いたりするようになりました。

さらに半年後。

1on1面談で、案の定、Fさんが「村方はうちの会社で5年後に何をしていたいの?」と聞いてきました。内省を続け色々な人と話をしてはいたものの、まだ確たる答えは出ていませんでしたが、今度こそは何か話さなければと、私は口を開きました。

「正直、僕は仕事の内容に強くこだわるタイプではないと思います。ただ、自分が目の前の誰かのために貢献できて、その誰かが私に感謝してくれたときに仕事のやりがいや喜びを強く感じるので、今後もそのような仕事であれば、多分楽しく仕事ができると思います」

自分の口から出てきた言葉が、妙に客観的に聞こえて、「そうか! 僕はそんな風に思っていたんだ」ととても腑に落ちました。そして、その発見はITコンサルの仕事を頑張る意味づけとして働き、やりがいと自信を抱いて目の前の仕事に邁進する強いモチベーションへと昇華しました。それだけではありません。その後、今日に至るまで私の人生の様々な岐路において“自分が何のためなら力を尽くして働くことができるのか”の原点に立ち返ったうえで未来を選択することに役立っています。もちろんITコンサルからコーチへとキャリアの大きな転換を決意することにも強く影響をしました。

もしFさんが最初の面談で、あるいは半年後の2度目の面談で「5年後に何をしたいのか?」に対して私がフリーズしてしまったことで、“この質問には効果や意味がない”と判断してしまっていたとしたら今の私はいなかったかもしれません。

「効果」を焦りすぎてはいないか

パーソル総合研究所の調査(2025年発表)によると、企業における1on1実施率は55.7%まで増加している一方で、上司も部下も、3人に1人が「効果を感じられない」と回答するなど、普及過程での課題も浮き彫りになっているようです。(※1)

そうした課題感は、弊社が提供している1on1面談を主眼に置いたトレーニングでお会いする管理職の方々から伺うお話とも一致しています。

トレーニングでは1on1面談に臨む際のポイントとして、

・無理に部下の気づきを起こそうとしない

・部下の悩みに対してアドバイスしなくていい

・課題解決をゴールにせず、部下をより理解することをゴールにする

ということを伝え、繰り返し練習してもらいます。すると、トレーニング後のアンケートでは次のような感想がよく出てきます。

・課題を無理に解決しようとしない対話の時間に価値を感じた

・課題を解決しなくて良いと思うとリラックスできて相手の話を聞くことに集中できた

・相手を理解することに焦点を当てると、自然と聞きたいことが浮かんでくることが分かった

・自分が“課題解決をしない面談で終わること”に対して強い恐怖心を持っていると気づいた

昨今のタイパ・コスパを重視する風潮の中で、上司も部下も、とにかく面談から短期的な価値を生み出そうと焦っているのかもしれません。

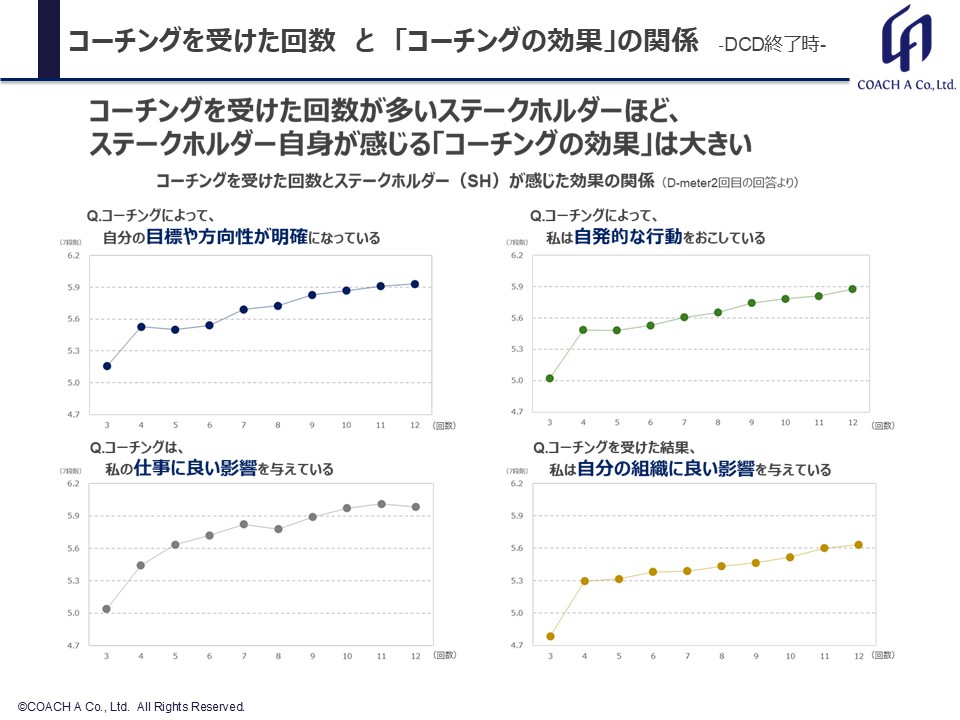

実際、コーチング研究所で、弊社がプロジェクトを手掛けた組織の社員同士で行われたコーチング面談における回数と効果の関係を調べたところ、3回目から4回目にかけて効果を感じる度合いがグっと上がっていました(※2)。

【出典:コーチ・エィ コーチング研究所資料】

弊社が推奨しているコーチング面談の頻度は、2週に1度ですので、4回目までは6週間~8週間ほどの期間を要します。もちろん、どれくらいの頻度と面談時間で行うのかによって違いはあるとは思いますが、1on1の効果を感じられるまでには、少なくとも数週間から数ヶ月間が必要なものだという前提と覚悟が上司にも部下にも必要と言えるのではないでしょうか。

まさに孔子がいうところの『速かならんと欲すれば則ち達せず。小利を見れば則ち大事成らず』です。

1on1をとらえ直す

私たちは日々、速やかな課題解決や成果を求められています。よって、1on1面談を導入したり、そのスキルや知識を学び実践したりすることで、部下がたちどころに本音を話したり自分で考えるようになったりすることを期待しがちです。しかし、実際にはそのようなことが起きるのは極めて稀です。

課題を特定し、対処策を講じ、成果を検証する。その精度とスピードを求められる日常の業務推進を手術や治療で即効性をもたらす「西洋医学的アプローチ」にたとえるならば、1on1面談をはじめとする部下との信頼関係構築や育成の場面は長期的な「東洋医学的アプローチ」ととらえてみてはいかがでしょうか。

個々の症状よりも全体のバランスや流れを重視し、体質や生活習慣などを含めた長期的な健康の維持・改善を目指す東洋医学のアプローチは、部下一人ひとりの背景や状態、チーム全体の空気感を丁寧に観察し、長期的な成長や組織の持続的な力を育む部下マネジメントや1on1面談のイメージとフィットするような気がします。この二つのアプローチを掛け合わせて短期成果と長期成長を両立するのがマネジメントの腕の見せどころなのではないでしょうか。

今にして思えば「Fさんはなぜ諦めずに反応の薄い私に何度も問いかけ続けて下さったんだろう?」と思います。私自身、部下のリアクションが薄い(けれど大切だと思う)問いを継続的に投げかけることを躊躇する気持ちは常に湧き上がりますし、「今日の1on1面談は部下にとってあまり気づきのある時間にならなかったかなぁ」と焦ったり落ち込んだりすることが少なからずあります。ですが、漢方薬の効果を信じて飲み続けるような気持ちで、とにかく継続し習慣化することだけは決めて1on1に向き合っています。

【参考動画】

「管理職研修をやっても変わらない」を終わらせるには?

~リアルな研修現場から見えてきた、失敗する管理職の3つの特徴~

(視聴期間:2025年12月14日)

この記事を周りの方へシェアしませんか?

【参考資料】

※1 「『部下の成長支援を目的とした 1on1 ミーティングに関する定量調査』を発表 1on1 実施率 55.7%、しかし 3 人に 1 人は効果を実感できず 『成長を促す要因』と『抑制要因』が明らかに」、2025年2月27日、株式会社パーソル総合研究所

https://rc.persol-group.co.jp/assets/files/202502270001.pdf

※2 コーチングを受けた回数と「コーチングの効果」の関係

調査対象:コーチ・エィのプログラム(DCD)に参加したリーダー1,600人のステークホルダー7, 041人

調査内容:D-meter2回目

調査期間:2021年3月~2024年6月

※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。