制度・仕組みだけでは解決できない複雑な問題に対しリーダーができることは何か。自らコーチングを学び、周囲を対話に招き入れ、組織力やチームワークの向上に尽力する医療/福祉現場のリーダーに迫る。

書籍紹介

医療現場の変容を促すシステミック・コーチング入門

医療現場で必要な「自ら考えて行動する」「協働する」「連携する」部下を育てる考え方や実践例を1冊に

大塚志保

2025年11月11日

株式会社コーチ・エィ 執行役員である大塚志保による著書『医療現場の変容を促すシステミック・コーチング入門』が、日経BP社から2025年10月20日に発行されました。

書籍発行の背景

日本の医療業界は今、急速な高齢社会の進展と労働人口の減少という大きな変化に直面しています。医療の質を維持し、同時に医療人材を確保・育成していくことが、医療経営における喫緊の課題となっています。

一方、多くの医療機関では、組織のトップである院長ですらプレイング・マネジャーとして診療に追われ、組織全体としての丁寧な人材育成が後手に回りがちです。その結果、マネージャー層の職員は孤軍奮闘しながら部下育成を試みるものの、試行錯誤のマネジメントの中で上司も部下も疲弊する状況に陥っています。さらに昨今では、ハラスメントへの懸念から、マネジメント自体を避けたいという声も少なくありません。

しかし、厳しい経営環境を切り拓いていくためには、自ら変化を起こし、周囲に影響を与えられるリーダーの存在が不可欠です。リーダーが職種や役職の垣根を越えてハブとなり、職員同士のコミュニケーションを深化させることが、未来を共創する力につながります。そのためには、従来の「管理」や「ティーチング」だけでは不十分であり、双方向の対話を通じて相互に可能性を引き出す「コーチング」のアプローチが重要だと当社は考えています。

本書は、昨今の医療現場の課題を踏まえ、組織変革やリーダー育成に悩む経営者やマネジメント層に向けて、「システミック・コーチング™」のアプローチを紹介しながら、実践に役立つ具体的なヒントを提供する目的で発行いたしました。

書籍の概要

本書では、なぜ医療機関においてコミュニケーションの深化が必要なのかを丁寧に解説するとともに、コーチングの基礎知識や、日常業務で活用できるノウハウやチェックリストも紹介しています。また、実際にコーチングを取り入れて組織改革に取り組んできた医療機関の事例を多数紹介しているほか、「コミュニケーションの深化が経営に与える影響」についてデータを交えながら解説しています。

こんな方におすすめ

本書は、以下に悩む医療機関の経営者やマネジメント層におすすめです。

- 職員にもっと自発的に動いてほしい

- 患者さんのために何ができるかもっと考えてほしい

- 医療安全を大切にしながら、もっと柔軟に、新しいことに挑戦してほしい

- 自分の専門領域にしか興味のない医師に、どうやって病院の方針に協力してもらえるだろうか

- 他業界は賃金を上げて人材を確保できるが、医療業界には限界がある

目次

第1章 いま、医療経営に何が起きているのか

1. 医療現場の特徴

- インタビュー 病院経営苦境の時代だからこそコミュニケーションの活発化によって盤石な組織を目指す

2. 変わり始めた医療経営者・リーダー

- エピソード1 地方都市の民間医療法人

- エピソード2 都市部の大規模ヘルスケアグループ

- エピソード3 新型コロナウイルス感染症対応を経験した民間病院

- 「人」が重要な経営資本に

3. 組織変化には「社員間の関わり」の影響が大きい

4. 人と人の関わりは重要な経営資本

- 組織で高めるべきソーシャルキャピタルとは

- 医療機関でも重要なソーシャルキャピタル

- 組織に変革をもたらすシステミック・コーチングとは

第2章 医療経営でコーチングを活用するリーダー

- 事例1:組織的なコーチングの導入で看護師の離職率改善と持続可能な組織づくりを実践

- 事例2:薬剤部のコーチング導入で離職率低下と採用者数の増加を実現

- 事例3:コーチングを取り入れた医療安全の新しいアプローチ

- 事例4:コーチングを科学的に検証し、医療現場の経営戦略に

第3章 コーチングの組織導入で経営にプラスのインパクトをもたらす

1. コーチングの導入は経営にプラスのインパクトをもたらすか?

2. トップマネジメント層同士こそ対話が重要

- コロナ禍で明らかになった対話の重要性

第4章 新時代に活用できるコーチング

1. コーチングの歴史

- 人の開発にたけている人の行動パターンを体系化

- 大企業の経営者がエグゼクティブコーチを付ける時代に

2. コーチングとは何をすることなのか

- コーチングの4つの要素

- 自身のコミュニケーションを止まって見てみる

3. コーチングの目的とは

- コーチングの定義

- コーチングスキルより大切なこと

4. コミュニケーションへの理解を広げるために知っておくべきこと

- 相手の状態に最も影響する関わりは「聞く」こと

- 部下のために時間を取るということ

- あなたの部下は、なぜ黙ってしまうのか

- 相手が話したくなる環境を整える

- コミュニケーションはキャッチボール

- コミュニケーションの5 原則

- コミュニケーションの目的は人それぞれ

- 「現実」は人の数だけある

- 厳しい経営環境にあるからこそ「違い」を認める

第5章 医療現場の変容を促す人材開発の具体的なアプローチ

1. 人は変化をためらうもの

- 相手のレッテルを剥がす

- 相手をイメージしながら相手のことを考えてみる

2. 「考えて行動する人」を開発する

- 「発言」と「行動」が一致しない!その理由とは?

- 自分で考えさせる機会をつくる

- 事例紹介 コーチングを用いて超過勤務を大幅削減

3. 「周囲と連携できる人」を開発する

- 上司によって周囲との関わり方は変わる

- フィードバックとは

4. 専門職を組織の一員に開発する

- 専門職にも組織の一員としての問いかけをしてみる

- 主体化が変化した医療従事者たちの声

- 3つの切り口の問いで組織と個人のパーパスをつなげる

第6章 医療現場の変容を持続するための大事なアプローチ

1. エネルギーマネジメントを意識する

- 新しい行動にはエネルギーが必要

- 自分自身のエネルギーに目を向ける

- エネルギーを奪う「未完了」となっている出来事

- 「未完了」を「完了」させるメリット

- 「未完了」を「完了」させるための5つのポイント

- エネルギーマネジメントとしてのタイムマネジメント

2. 「Want to 型の目標」を探索する

- 「目的」を一緒に話して共有する

- コーチングが機能する領域の目標を考える

- 目標の状態を見極める

- 他者視点を加味する

- うまくいっているイメージを描き続ける

- 組織を活性化させるリーダー像とは?

本書の著者

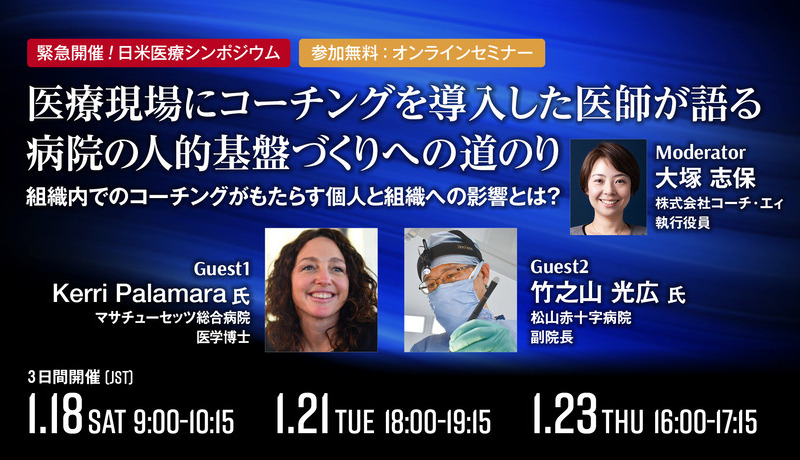

大塚志保

株式会社コーチ・エィ 執行役員

国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ(PCC)

一般財団法人生涯学習開発財団認定マスターコーチ

ソニー(株)のIR業務、店舗ビジネスのコンサルティング会社のフランチャイズ事業部でフランチャイジーの経営指導を経て、2012年コーチ・エィに入社。2020年より医療チームのマネージャーを務め、2023年4月より現職。医療事業の責任者。

この記事を周りの方へシェアしませんか?

※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。