さまざまな分野においてプロフェッショナルとして活躍する方たちに Hello, Coaching! 編集部がインタビューしました。

野中郁次郎 一橋大学名誉教授 x 鈴木義幸 コーチ・エィ代表取締役社長 対談

【野中郁次郎氏対談】第1章 組織で「知」を生み出すための起点は、「共感」をベースにした「対話」

2020年01月21日

※内容および所属・役職等は取材当時のものを掲載しています。

2020年最初の対談記事は、一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生と、株式会社コーチ・エィ代表取締役社長の鈴木義幸をお届けします。

野中郁次郎先生は経営学者として「知識創造理論」を世界に広め、『失敗の本質』『知識創造企業』『直観の経営』など数々の著書を上梓されています。また、2008年には米ウォール・ストリート・ジャーナル紙の「The Most Influential Business Thinkers(最も影響力のあるビジネス思索家トップ20)」にアジアから唯一選出されました。

組織の成長を目指す上で、「対話」はどれほど重要な役割を果たすのか――。また、どのようなコミュニケーションが、組織の中で「知」を生み出すのか――。人との「関わり」を重視し、個人と周囲の関係性にアプローチするコーチ・エィ社長の鈴木義幸が、「対話」の重要性を軸に、さまざまな視点から野中先生にお話を伺いました。

| 第1章 | 組織で「知」を生み出すための起点は、「共感」をベースにした「対話」 |

|---|---|

| 第2章 | 徹底的な対話による「知的コンバット」なくして、イノベーションは生まれない |

| 第3章 | 一人ひとりは「知」の結晶体。相手をリスペクトする姿勢が、双方の心の鍵を開く。 |

本記事は2019年12月の取材に基づき作成しています。

内容および所属・役職等は取材当時のものを掲載しています。

知識創造理論を世界に広めたナレッジ・マネジメントの権威で、海外での講演も多数。

2002年、紫綬褒章を受章。2008年5月5日のウォール・ストリート・ジャーナル「The most influential business thinkers 最も影響力のあるビジネス思索家トップ20」でアジアから唯一選出された。2010年秋、瑞宝中綬章を受章。2013年11月にThinkers50(最も影響のある経営思想家50人)のLifetime Achievement Award(生涯功労賞)を受賞。さらに、2017年、カリフォルニア大学バークレー校ハースビジネスクールより「Lifetime Achievement Award(生涯功労賞)」を受賞。

近著に『直観の経営』(KADOKAWA、2019年)、『知略の本質』(日本経済新聞社、2019年)、『The Wise Company』(Oxford University Press,2019)など多数。

第1章:組織で「知」を生み出すための起点は、「共感」をベースにした「対話」

PDCAサイクルでは知識は生まれない

鈴木 コーチ・エィでは、個人と周囲の関係性にアプローチするコーチングを通じて、組織内のコミュニケーションを増やし、どう組織の成長につなげていくかにチャレンジしています。

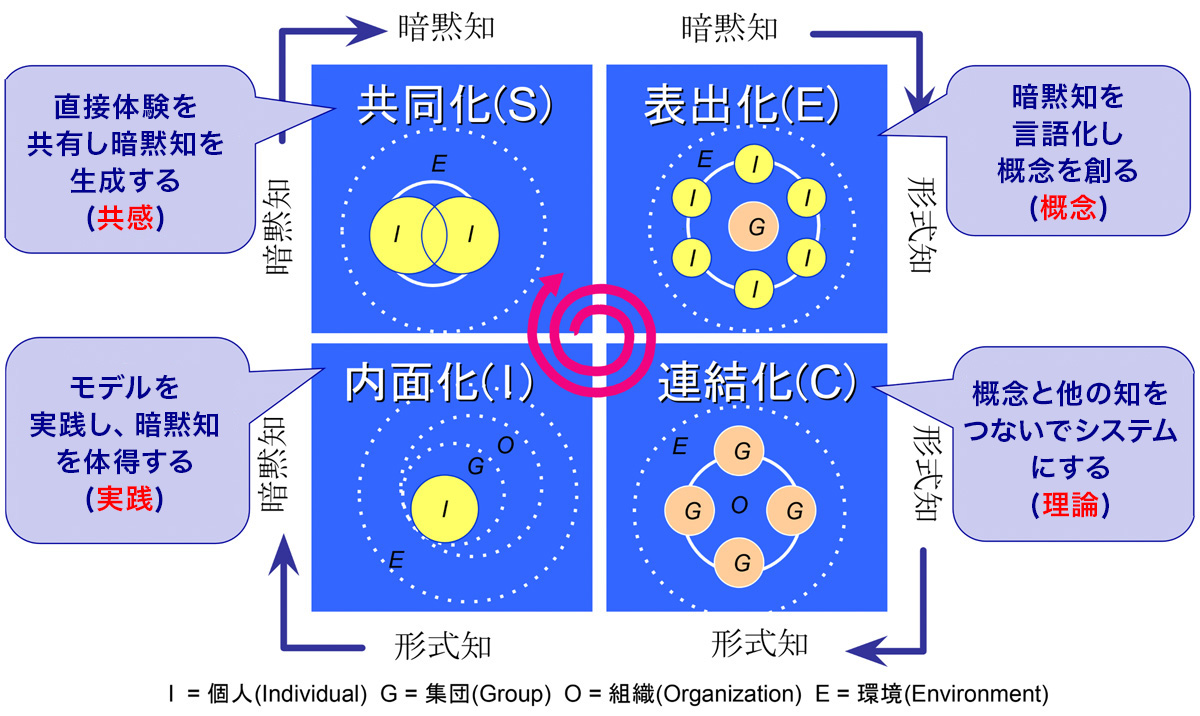

野中先生の提唱された「SECI(セキ)」モデルは、ナレッジ・マネジメントの核となるモデルとしてビジネスマンにも広く知られていますが、私も先生の著書を拝読し、そこからさまざまなことを学ばせていただいています。先生は、「共同化(Socialization)」「表出化(Externalization)」「連結化(Combination)」「内面化(Internalization)」から成るSECIモデルの「表出化」のプロセスで、対話がとても重要だと述べられています。まずは、このSECIモデルにおいて、対話やコミュニケーションが果たす役割について教えていただけますでしょうか。

SECIモデル

- 組織的知識創造理論の一般原理 -

©2019 Nonaka I. all rights reserved.

野中 世の中にはいろいろとこの種のモデルがありますよね。日本であれば、PDCAサイクルというのが割と馴染みがあるのかもしれませんが、SECIモデルは一体、それと何が違うのかという話から始めましょうか。

鈴木 はい、お願いします。

野中 Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)と回していくPDCAサイクルは、もともとデミングの品質管理から来たもので、これは効率追求モデル、分析モデルなんです。計画して実行し、分析・評価して、また改善しながら回していくけれど、基本的にはPlanから始まります。ではそのPlanは誰のものなのか? 組織においてPlanから始まるというのは、僕らから見ればトップダウンなんです。マネジメント、あるいは組織の長が立てる計画が起点ですからね。そしてこういう効率追求モデルからは、創造性は生まれません。PDCAサイクルは新しいアイデアやコンセプトを生み出すモデルではないのです。

鈴木 組織的に「知」を生み出していくSECIモデルでは、「暗黙知」と「形式知」が相互に作用するサイクルとなっていますね。「暗黙知」は、表現するのが難しい、個人の行動や価値観、情念に深く根差した「知」で、「暗黙知」を数字や文字で表して明示化したものが「形式知」ということですが。

野中 はい。ですからいきなりPlanから始まるというのは、SECIモデルでいうと「形式知」から始まるということになるんです。そして重要なのは、人間の持つ潜在能力は、「暗黙知」の中にあるということ。これが重要なんですよ。

鈴木 「形式知」よりも前の「暗黙知」にこそ知を生み出す源泉があるということですね。

野中 そうなんです。身体的暗黙知というのは、全五感を駆使して、現場・現物・現実の中で、人・環境・事物と相互作用しながら、新しい意味や価値づけを直観して生み出してくる「知」ですが、そうした「暗黙知」が、徹底的な「対話」を通じて、コンセプトや仮説、モデルなどの形を取り、それが明示的な「形式知」となって、最後実践されていきます。このSECIを回し続けることで、組織としての「知」を持続的に拡大再生産していく、というのが僕らの提唱するSECIモデルです。言ってみれば、効率追求モデルに対するアンチテーゼなんですね。

対話のキーとなる「共感(エンパシー)」

鈴木 「対話」を通して「暗黙知」を表出させていくときに、この「対話」が上手にできないと、「表出化」は難しいのではないでしょうか。

野中 そこはキーポイントですね。その時に重要になるのが「共感」というコンセプトで、「共同化」の核になるものです。「共感」は英語で、エンパシー(empathy)やシンパシー(sympathy)と訳されますが、この二つでは意味が異なります。エンパシーは、直接相手の視点に立つこと、すなわち英語ではput your feet into someone's shoesです。相手のことを、一切、分析などする前に、「我々は同じ人間じゃないか」と、ストレートな本能ともいえるような状態で相手になりきり、「共感」することを言います。一方でシンパシーは「同感」「同情」に近い意味合いで、相手を対象化して分析します。つまり、相手と対話をする一方で、自分の心の中に第三者がいて、自分が相手に同意するかしないかを客観的に分析し、同意できるとなれば「アグリー(同感)」、いや違うとなれば「ディスアグリー」となります。直接相手と全身全霊で一体となって共感するエンパシーと、相手を対象化して意識・分析して同感するシンパシーとでは違いがあるんです。

鈴木 相手の「暗黙知」を理解するためには、シンパシーではなくエンパシーから入るということですよね?

野中 そう、エンパシーから入ります。他者の視点になりきった「共感」から入り、自らを他者として理解する。問題は、そのような「共感」を本当にできるのか、です。

鈴木 難しそうですね。

野中 たしかに簡単なことではありません。でも、本当にできるのかと問われれば、これは、できるんです。SECIモデルは、「共感」から始まります。個人と個人とが関係性を結ぶところが基本となって始まります。組織として「知」を創造するのがマネジメントの本質ですが、その基点になるのは「共感」できるかどうか、です。この「二人称」を確立できるかどうかがものすごく重要になってきます。一人ひとりが持っているものは全て「身体知」がベースとなっている主観、つまり「一人称」ですが、それを客観化するためには、徹底的な「対話」、あるいは「共体験」をする必要があります。「共感」があって初めて、全身全霊で向き合う知的なぶつかりあいができるというわけです。ここには、妥協も忖度もありません。このようなプロセスを経て、きちっとした概念へと発展し、言語化し、普遍化した「三人称」へと変換できます。これができない限りは、絶対にイノベーションは成功しません。

鈴木 なるほど。組織として「知」を生み出す上で、相手の主観になり切った「対話」を重ねることが重要なスタート地点ということですね。

野中 そうですね。「我思う、ゆえに我あり」と言ったデカルトは、すべての中心が「我」で、明確に自己と他者を分離するから分析ができるんですが、僕らは、「分析なんかするな、まずあなたの気持ちになりきれ」という「共感」を重んじています。他者と「二人称」の関係、いわば「戦友」の関係を作れるかどうかがポイントです。

「知」は、人の「想い」や「やる気」がないと生み出せません。自分のそうした主観を他者全員の客観へと変換していくには、「主体と客体なんて根本的に一緒なのではないか?」という姿勢が大事なんです。そして日本人は、この主体と客体をあいまいにすることにもともと長けているんですよ。

鈴木 日本語そのものが、主体と客体の意識が希薄だと言われますものね。

野中 川端康成の『雪国』は、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という一文から始まります。この文には主語がありませんよね。ですからサイデンスティッカー氏の英訳では、〝The train came out of the long tunnel into the snow country.″と、the trainが主語になっています。でも、日本人だと「あれ?」と思いませんか。電車に乗って雪国を感じている主人公の島村が、この文から消えてしまっています。この一文は、島村が新しい人生を踏み出す場面なのに、その島村が冒頭の一文に描かれていませんからね。

日本語で「人間」とは、「人」と「人」との「間」にと書き、全体性を表す「人間」という言葉に、「人」と「人」の関係性を見ています。日本人は、個と全体との関係を意識する知恵を持っているんです。だから主体と客体があいまいで、もともと「共感」するのは得意なんですよ。ただこの「共感」が劣化しているというのが、今、最大の問題となっていると思います。

(次章に続く)

聞き手・撮影: Hello Coaching!編集部

この記事を周りの方へシェアしませんか?

※営利、非営利、イントラネットを問わず、本記事を許可なく複製、転用、販売など二次利用することを禁じます。転載、その他の利用のご希望がある場合は、編集部までお問い合わせください。